スチール棚が天井に引っ掛からないようにするための隙間はどれくらい必要か

スチール棚を寝かせた状態で組み立てる際に、気になるのがスチール棚を床から起こしたときに天井に当たってひっかかってしまうかどうかです。天井に引っ掛かるかどうかの基準はスチール棚自体の高さ及び奥行が関係しており、ここではその基準と計算方法を説明をしています

天井の高さ

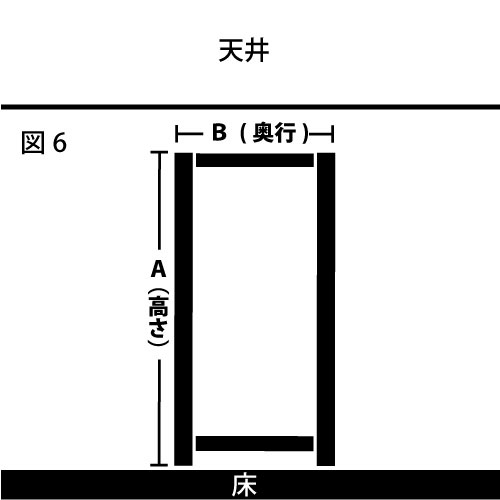

スチール棚やスチール本棚を導入する際に注意が必要となるのが、設置する予定の場所の天井の高さです。天井の高さ(天井高)はシーリングハイ(CH)とも呼ばれ、床から天井までの高さを指しています。

この天井の高さと同じ高さのスチール棚を選択すれば、無事に設置ができるかというとそうはいきません。

スチール棚の組み立て作業は、寝かせた状態で行ない、組み立てが終了した後に、棚本体を立ち上げて起こす作業の順番となるのが基本です。立ち上げて起こす時に、スチール棚の高さと天井の高さが同サイズであれば、必ず天井に引っかかる自体が発生します。

設置場所の天井に引っかからずに立ち上げて起こすことができるというスチール棚のサイズを求める相関には、スチール棚の高さサイズだけでなく奥行サイズが関係しています。

スチール棚の高さと奥行

天井に引っ掛からないサイズを求める際に、スチール棚の高さだけでなく奥行サイズを考慮するというのはどのような理由からでしょうか。以下の図をご覧ください。

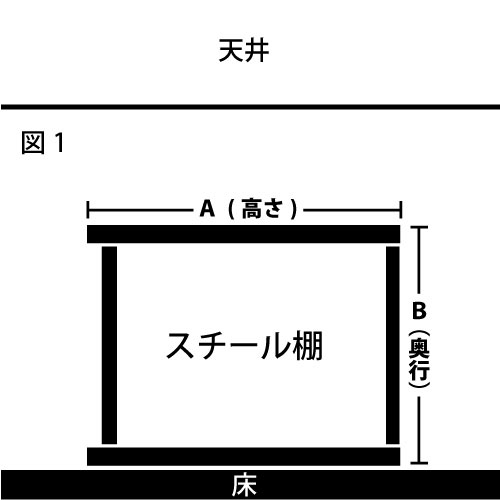

図1の四角い線で囲んだスチール棚は、寝かせた状態で組み立てあとの状態を示しています。

スチール棚の高さサイズは「A」、奥行サイズは「B」を示します。

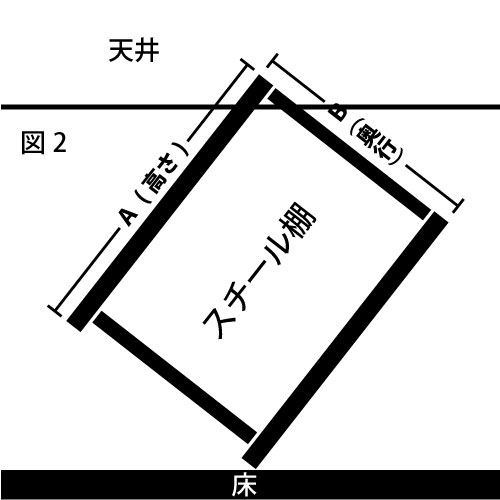

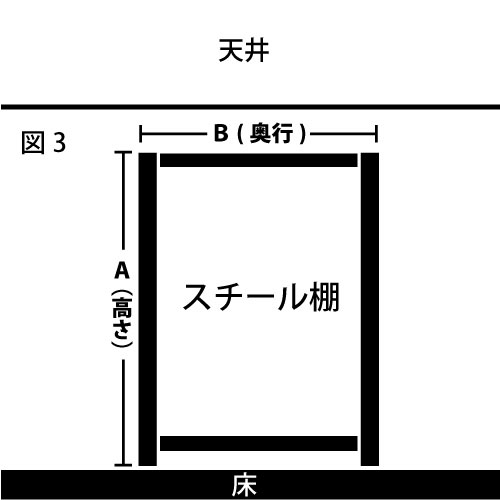

図1から図3までは、寝かせた状態から(図1)→完全に立てた状態(図3)の一連の動きを説明したものとなります。図2はその途中の状態です。

床を起点として回転させるようにスチール棚を立ち上げて起こすことになりますが、図3の起こした状態では天井を突き抜けてしまっています。つまり、スチール棚が天井に引っ掛かることを示しています。

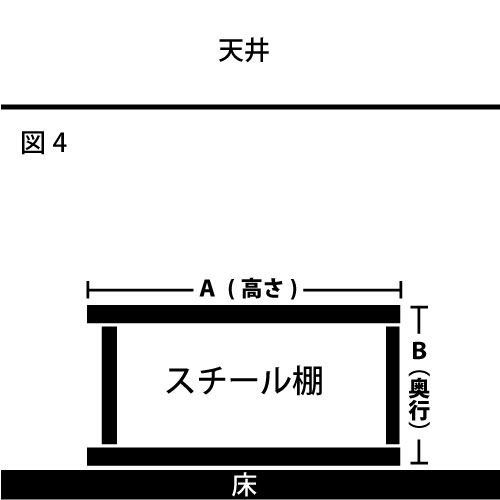

次に、高さサイズは変えずに、奥行サイズだけを縮小してみます。

今度はしっかりと天井に引っ掛かることなく、設置場所に収めることができました。

天井に引っ掛からないためには、スチール棚の高さだけでなく奥行も考慮する必要があることがわかると思います。

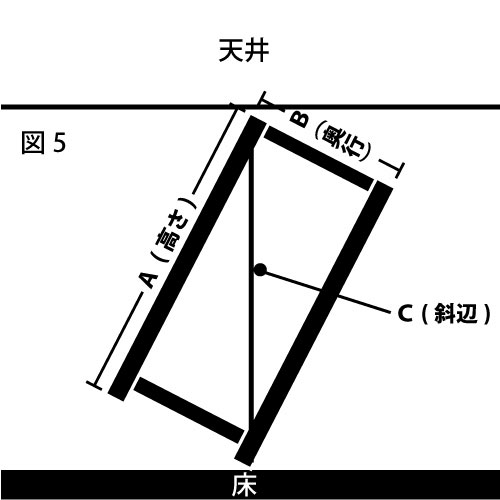

図5では、天井に引っ掛かることなくスチール棚を収めることができる状態で棚を起こしている途中の図となりますが、この図では、スチール棚が天井を突き抜けることはありません。

ここで重要となるのが、図中のスチール棚のなかに引かれた線である「C」となります。

「C」の長さを求めることができれば、天井に引っ掛かることなく立ち上げて起こすことができるスチール棚の高さ及び奥行を算出することができるのです。

理論上の高さ限度の求め方

これまでに見てきたように、天井に引っ掛かることなく収めることができるスチール棚のサイズは、高さサイズと奥行サイズによって変化します。

ここからはそのスチール棚サイズ(高さと奥行)の求め方を説明していきますが、ここでの計算上の値はあくまで理論上の数値となります。

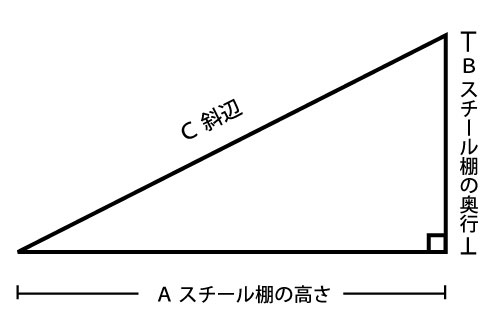

上述の図5で示した線「C」は、すなわち、スチール棚を寝かせた状態にした長方形を斜めに分断した直角三角形の斜辺を意味します。この斜辺を求めることで、天井とスチール棚を立ち上げて起こすことができる条件となる必要な隙間の大きさも求めることができます。

ここでは、スチール棚の高さは、直角三角形の底辺(A)。スチール棚の奥行は、直角三角形の高さ(B)となります。

直角三角形の斜辺(C)は、底辺(A)と高さ(B)が分かれば、三平方の定理により、A×A+B×B=C×C が成り立ち、Cの値を求めることができます。計算は煩わしいので、以下のような計算ツールがあるサイトにておこなってください。

参考リンク:底辺と高さから角度と斜辺を計算

おもなスチール棚のサイズと理論上の必要な隙間サイズ一覧

上述での計算式をおもなスチール棚のサイズにて適用させたのが、以下の理論上の必要な隙間サイズ一覧表です。こちらも理論上のサイズとなります。また、mm以下の数値は四捨五入等で丸めています。

| - 理論上の隙間サイズの目安 - | |||||

| 単位:mm | 【高さ】 | ||||

| 1800 | 2100 | 2400 | 2600 | ||

| 【奥行】 | 250 | 18 | 15 | 13 | 12 |

| 300 | 25 | 22 | 19 | 18 | |

| 350 | 34 | 29 | 26 | 24 | |

| 450 | 56 | 48 | 42 | 39 | |

| 600 | 98 | 85 | 74 | 69 | |

| 750 | 150 | 130 | 115 | 107 | |

| 900 | 213 | 185 | 164 | 152 | |

一般的な天井高は、2400mmといわれています。2400mmを基準とした場合、奥行が広くなればなるほど、必要となる隙間サイズは大きくなります。また、高さを低くすればするほど、必要な隙間サイズは大きくなります。

逆に、奥行を狭くすればするほど必要な隙間サイズは小さくなり、同様に、高さを高くすればするほど必要な隙間サイズは小さくなるのが見て取れると思います。

余裕をもった数値で設置を

実際には、床の水平具合や組立て後の状況により、余裕をもった隙間が必要となります。

以下は、実際の目安となる隙間サイズ一覧表となります。

| - 実際の隙間サイズの目安 - | |||||

| 単位:mm | 【高さ】 | ||||

| 1800 | 2100 | 2400 | 2600 | ||

| 【奥行】 | 250 | 35 | 35 | 30 | 30 |

| 300 | 50 | 45 | 40 | 40 | |

| 350 | 60 | 55 | 50 | 50 | |

| 450 | 90 | 80 | 75 | 70 | |

| 600 | 140 | 130 | 120 | 115 | |

| 750 | 200 | 180 | 170 | 160 | |

| 900 | 280 | 250 | 230 | 220 | |

スチール棚を立てながら組み立てれば最大限の高さまで

これまでは、スチール棚を寝かせた状態で組み立てた後に立ち上げて起こす工程を前提として説明をしてきました。

寝かせた状態でなく、複数人での作業にて立てた状態で組み立てる方法(立ち組み)があり、この方法を採用すると、理論上は、スチール棚の奥行サイズと関係なく、天井の高さと同じ高さのスチール棚を設置することができます。

ただし、立てた状態での組み立ては著しく作業性が悪くなり、かつ、床の水平状態の問題が出てきますので、ここでも余裕をもった隙間が欲しいところです。

その目安としは、天井の高さよりも10mmから20mm程度低いというスチール棚の高さが最大限となります。

つまり、天井とスチール棚の隙間を10mmから20mm程度の確保する必要があります。